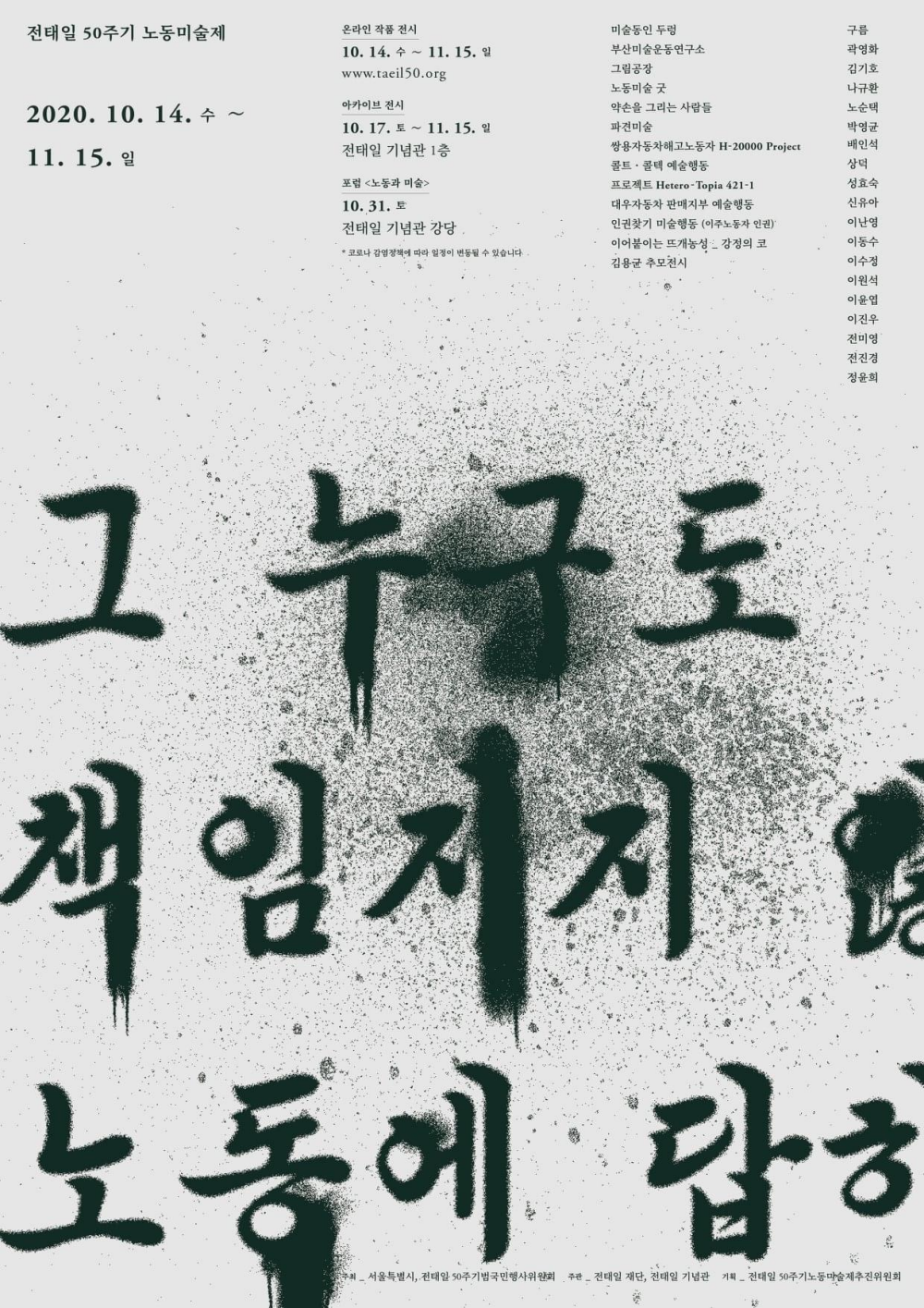

전태일이 '근로기준법을 지켜라' 외치고 분신항거 이후 노동자의 존엄과 노동 권리를 위한 투쟁 50년, 우리 예술가들은 신자유주의 초국적 자본에 의해 착취되고 소외당하는 현실 앞에서 전태일을 호명하며 진실의 용기를 마주합니다.

자본은 세계의 틈새 사이로 숨 쉴 틈 없이 흐르며 도급, 파견, 플랫폼 등의 시스템을 이용하여 매우 유연하게 자기 증식하지만 노동자의 고통과 죽음 앞에서는 철저하게 숨어버립니다. ‘아무것도 책임지지 않습니다.’ ‘나의 고용주는 누구인가? 유연한 신자유주의 ’첨단 기술의 발달과 코로나 펜데믹 위기는 산업의 변화를 가속화시킵니다. 자본과 국가 발전을 위해 목숨 걸고 쉴 틈 없이 일하지만 생명조차도 책임지지 않습니다. 생명을 지키기 위해 감염관리 정책은 펼치지만 정작 노동자들은 사지로 몰리는 지금. 전태일이 처절하게 분신 항거했던 50년 전과 크게 다르지 않는 현실이 비통합니다. 국가도 자본도 그 누구도 아무책임지지 않는 인간 존엄 앞에 ‘노동미술‘이 존재해왔습니다.

노동에 대한 포섭, 착취, 사유화는 인종주의적, 성차별적, 가부장적, 생태적 투쟁에 관한 정치적 문제들입니다. 이를 응시하는 것은 예술가들의 책임이며 창작행위는 곧 예술노동이라고 할 수 있습니다. 이는 유한한 인간의 삶 속에서 생명을 유지하기 위한 조건으로서 노동은 인간의 본질적인 문제와 맞닿아 있습니다. “예술은 삶에서 이탈 될 때 쉬워진다. 삶에 대해 책임을 지지 않고 창조하는 것이 더 쉽고, 예술을 염두에 두지 않고 사는 것이 더 쉽기 때문이다” 미하일 바흐친이 말한 삶에 대한 예술의 책임은 ‘노동미술’의 생명과도 같다는 생각을 해보았습니다. 노동미술이 사적 영역과 사회적 장(field)을 넘나들며 인간존재의 본질적인 삶의 문제를 다양한 층위의 실천적 행위로 존재해왔기 때문입니다.

노동미술제는 ‘노동미술’의 동시성과 비동시성을 한국 근현대사 흐름의 ‘노동자 투쟁‘이라는 사건의 특수한 맥락에 착안하여 사회 담론적 재해석을 시도 합니다 ‘노동미술‘은 노동 문제를 우리사회에 부각시키는 예술적 실천이며 한국 사회의 특수성을 반영한 인류사적인 기록이라고 할 수 있습니다.

노동미술제는 노동 문제에 천착한 주제, 노동문제에 개입한 정치적인 상징투쟁으로서 창작과 행위, 노동 문제의 투쟁 주체로서 실천적 활동, 격변의 한국 역사에서 기록되지 않는 노동자의 형상 재현을 21세기 전후의 노동미술에 초점을 두고 앤솔러지(anthology)형식으로 구성했습니다.

미술사에도 없는 ‘노동미술’을 호명하는 이유는 특정 장르와 창작 생산양식으로 가늠하려는 의도는 아닙니다. 예술과 노동의 관계·행위·의미의 재생산의 가능성에 주목하고 상충되는 다양한 갈등과 적대의 세계가 마주치는 곳에서 유동적인 자본의 문제를 예술의 전위성으로 풀어보고 싶습니다.

전 세계적으로 코로나19의 위기 감염관리 국면에서 미술관 대면전시는 추후 계획으로 미뤘습니다.올해는 ’노동미술‘의 사회적 의미화를 위한 시작점으로 삼고 다양한 논의의 장을 열고자 합니다. 온라인에서는 노동미술 영역에 있는 작가들의 작품전시를 엽니다. 노동미술 포럼과 아카이브 전시를 통해 생태, 젠더, 이주 등 삶에 대한 새로운 정치 의제와 예술의 상호교차점의 탐색을 동시대 미술의 맥락에서 구성하고자 합니다.

현대 자본주의는 발명과 창조가 이루어지는 예술의 외부를 감금하고 포획하고 사유화하면서 부를 축척합니다. 우리 예술가들은 노동을 타자화 할 수 없습니다. 예술가는 곧 노동자 주체이며 불평등한 세계에서 대항적 구성 권력으로서 존재할 수 있습니다. 본 행사를 통해 ‘노동미술‘의 실천적 행위와 재현, 새로운 실재, 노동과 예술의 존재성을 풍부하게 탐색하는 계기가 되기를 바랍니다.

정윤희