[오마이뉴스] 전시 기증자만 518명... 12.3 이후 광장을 다시 보고 싶다면

- 관리자

- 2025.06.27

- 조회수 271

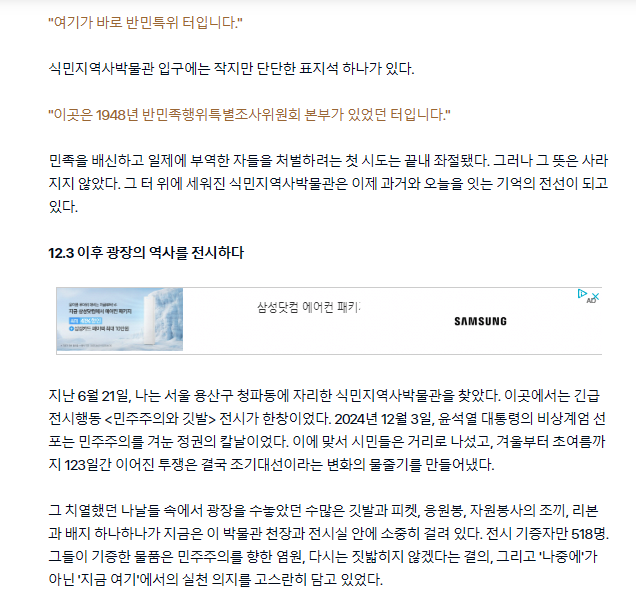

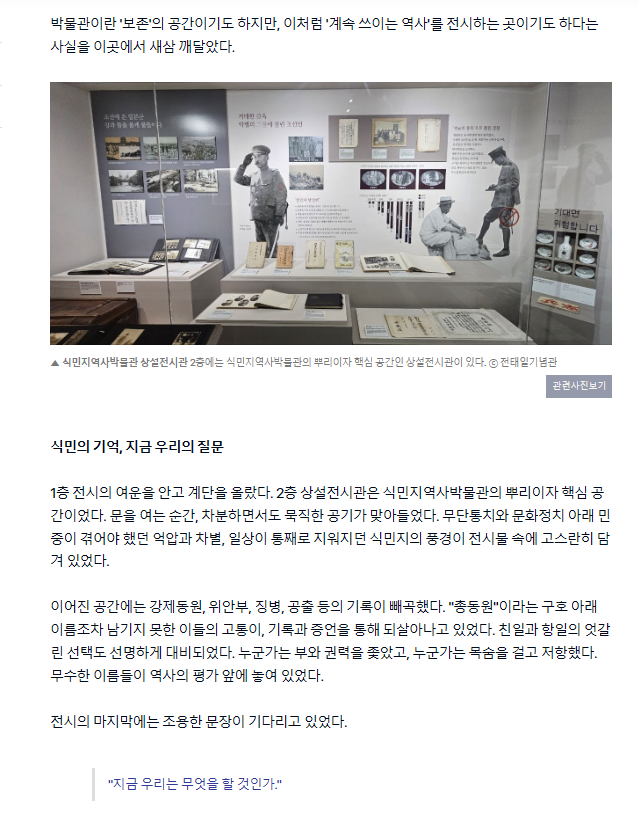

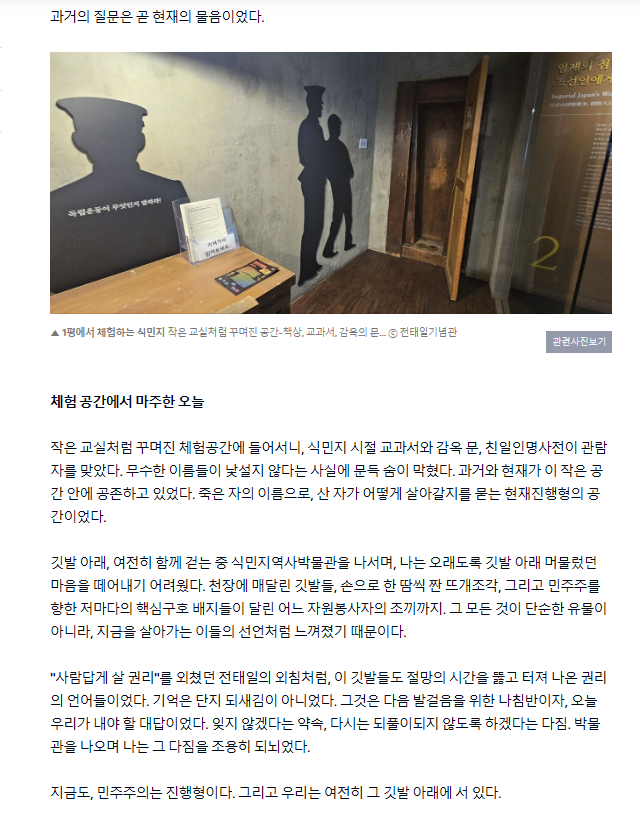

전시 기증자만 518명... 12.3 이후 광장을 다시 보고 싶다면 식민지역사박물관 방문기, '민주주의와 깃발' 전시에서 만난 오늘의 역사 기자말: '기억을 걷는 시간여행'은 인권, 평화, 민주주의의 가치를 품은 작은 박물관들을 따라 걸으며, 그 안에 담긴 ‘기억의 정치’와 ‘시민의 실천’을 기록하는 연재입니다. 박종철 센터와 전태일 기념관, 전쟁과여성인권박물관 등 한국 사회의 굵직한 전환점마다 존재했던 이름들과 장소들을 다시 마주하는 여정입니다. "여기가 바로 반민특위 터입니다." 식민지역사박물관 입구에는 작지만 단단한 표지석 하나가 있다. "이곳은 1948년 반민족행위특별조사위원회 본부가 있었던 터입니다." 민족을 배신하고 일제에 부역한 자들을 처벌하려는 첫 시도는 끝내 좌절됐다. 그러나 그 뜻은 사라지지 않았다. 그 터 위에 세워진 식민지역사박물관은 이제 과거와 오늘을 잇는 기억의 전선이 되고 있다. 12.3 이후 광장의 역사를 전시하다 지난 6월 21일, 나는 서울 용산구 청파동에 자리한 식민지역사박물관을 찾았다. 이곳에서는 긴급전시행동 <민주주의와 깃발> 전시가 한창이었다. 2024년 12월 3일, 윤석열 대통령의 비상계엄 선포는 민주주의를 겨눈 정권의 칼날이었다. 이에 맞서 시민들은 거리로 나섰고, 겨울부터 초여름까지 123일간 이어진 투쟁은 결국 조기대선이라는 변화의 물줄기를 만들어냈다. 그 치열했던 나날들 속에서 광장을 수놓았던 수많은 깃발과 피켓, 응원봉, 자원봉사의 조끼, 리본과 배지 하나하나가 지금은 이 박물관 천장과 전시실 안에 소중히 걸려 있다. 전시 기증자만 518명. 그들이 기증한 물품은 민주주의를 향한 염원, 다시는 짓밟히지 않겠다는 결의, 그리고 '나중에'가 아닌 '지금 여기'에서의 실천 의지를 고스란히 담고 있었다. 전시는 네 가지 키워드로 구성된다. '12월 3일', '어제와 다른 날들', '서로의 교과서였던 광장', '죽은 자가 산 자를 구한다'. 내란의 밤 431분, 28시간 남태령 투쟁, 3박 3일 한강진 키세스 투쟁, 123일간 이어진 광장의 민주주의. 그 속에서 장애인, 여성노동자, 조선소 노동자, 청년, 시민활동가가 함께 걷고 외쳤다. 광장은 학교였고, 서로가 서로의 교과서였다. 그날의 기억은 사라지지 않았다. 오히려 깃발과 사진, 시민 발언록, 시국선언문, 투쟁지도와 설문 아카이브로 남아 '지금 여기'를 살아가는 우리에게 말을 걸고 있다. 전시 마지막에는 과거의 깃발들이 등장한다. 의로운 깃발, 해방을 꿈꾼 민중의 깃발, 혁명의 깃발. 그 모든 깃발이 오늘의 투쟁과 자연스럽게 연결된다. 나는 전시를 보는 내내 박물관 천장에 걸린 깃발들에서 눈을 뗄 수 없었다. 특히 자원봉사자의 조끼에 달려 있던 수많은 배지와 손수 뜬 뜨개 깃발은 오랜 연대의 증표이자, 평범한 시민들의 의지 그 자체였다. 박물관이란 '보존'의 공간이기도 하지만, 이처럼 '계속 쓰이는 역사'를 전시하는 곳이기도 하다는 사실을 이곳에서 새삼 깨달았다. 식민의 기억, 지금 우리의 질문 1층 전시의 여운을 안고 계단을 올랐다. 2층 상설전시관은 식민지역사박물관의 뿌리이자 핵심 공간이었다. 문을 여는 순간, 차분하면서도 묵직한 공기가 맞아들었다. 무단통치와 문화정치 아래 민중이 겪어야 했던 억압과 차별, 일상이 통째로 지워지던 식민지의 풍경이 전시물 속에 고스란히 담겨 있었다. 이어진 공간에는 강제동원, 위안부, 징병, 공출 등의 기록이 빼곡했다. "총동원"이라는 구호 아래 이름조차 남기지 못한 이들의 고통이, 기록과 증언을 통해 되살아나고 있었다. 친일과 항일의 엇갈린 선택도 선명하게 대비되었다. 누군가는 부와 권력을 좇았고, 누군가는 목숨을 걸고 저항했다. 무수한 이름들이 역사의 평가 앞에 놓여 있었다. 전시의 마지막에는 조용한 문장이 기다리고 있었다. "지금 우리는 무엇을 할 것인가." 과거의 질문은 곧 현재의 물음이었다. 체험 공간에서 마주한 오늘 작은 교실처럼 꾸며진 체험공간에 들어서니, 식민지 시절 교과서와 감옥 문, 친일인명사전이 관람자를 맞았다. 무수한 이름들이 낯설지 않다는 사실에 문득 숨이 막혔다. 과거와 현재가 이 작은 공간 안에 공존하고 있었다. 죽은 자의 이름으로, 산 자가 어떻게 살아갈지를 묻는 현재진행형의 공간이었다. 깃발 아래, 여전히 함께 걷는 중 식민지역사박물관을 나서며, 나는 오래도록 깃발 아래 머물렀던 마음을 떼어내기 어려웠다. 천장에 매달린 깃발들, 손으로 한 땀씩 짠 뜨개조각, 그리고 민주주를 향한 저마다의 핵심구호 배지들이 달린 어느 자원봉사자의 조끼까지. 그 모든 것이 단순한 유물이 아니라, 지금을 살아가는 이들의 선언처럼 느껴졌기 때문이다. "사람답게 살 권리"를 외쳤던 전태일의 외침처럼, 이 깃발들도 절망의 시간을 뚫고 터져 나온 권리의 언어들이었다. 기억은 단지 되새김이 아니었다. 그것은 다음 발걸음을 위한 나침반이자, 오늘 우리가 내야 할 대답이었다. 잊지 않겠다는 약속, 다시는 되풀이되지 않도록 하겠다는 다짐. 박물관을 나오며 나는 그 다짐을 조용히 되뇌었다. 지금도, 민주주의는 진행형이다. 그리고 우리는 여전히 그 깃발 아래에 서 있다.

https://omn.kr/2eb8n